今、ディアゴスティーニのGメン75DVDを定期的に頼んでます。

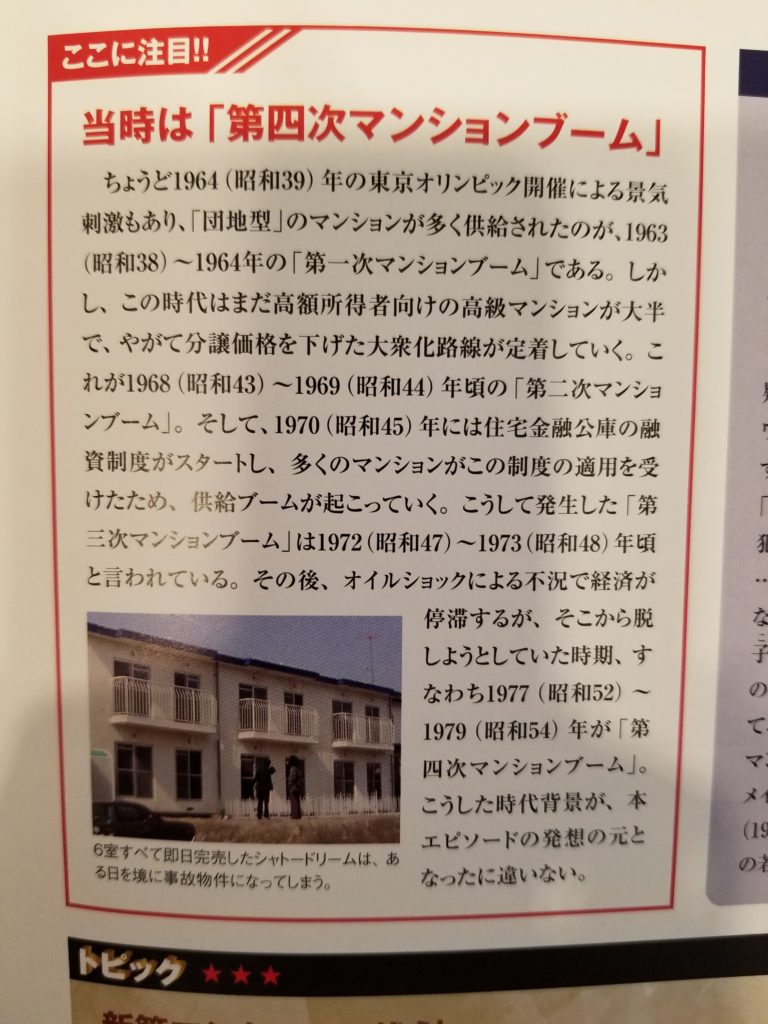

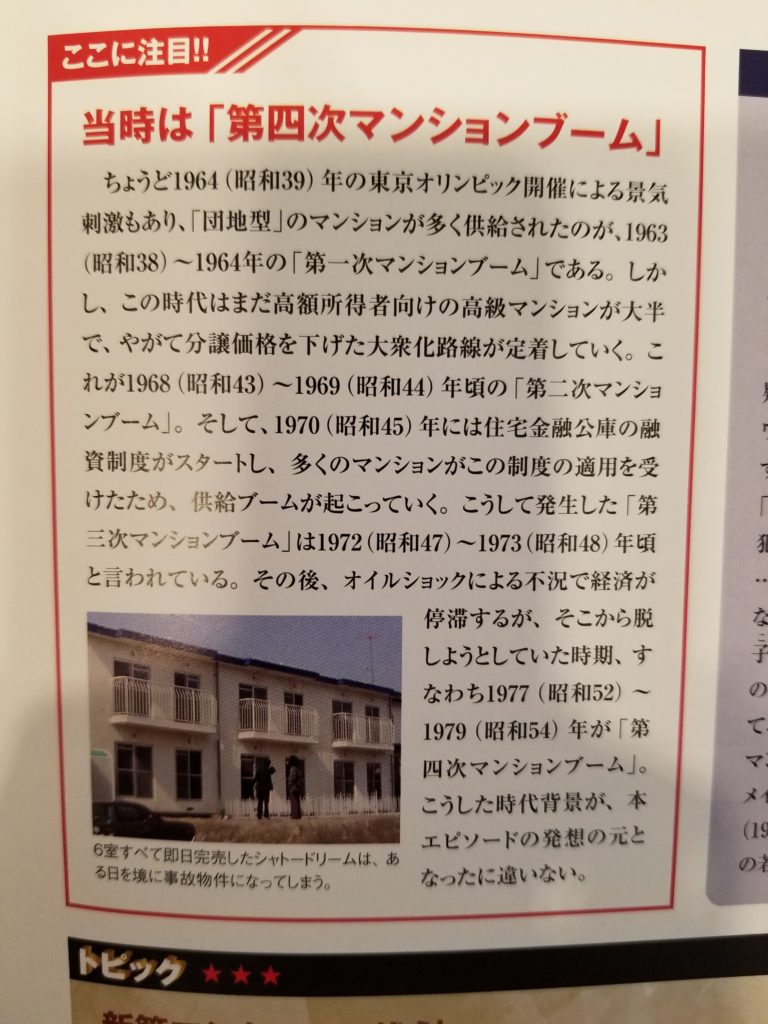

第152話に出てくる分譲マンション、総戸数6戸、ドラマの中にでてくるマンション名「シャトードリーム」、1977年~1979年が第四次マンションブームとあります。いくらなんでもこんなしょぼくないでしょ!この時代にももっと大規模なマンションはたくさんあったはず!いきなり事故物件、このマンションの住民が怖い!

不動産投資のご相談は当社へ

今、ディアゴスティーニのGメン75DVDを定期的に頼んでます。

第152話に出てくる分譲マンション、総戸数6戸、ドラマの中にでてくるマンション名「シャトードリーム」、1977年~1979年が第四次マンションブームとあります。いくらなんでもこんなしょぼくないでしょ!この時代にももっと大規模なマンションはたくさんあったはず!いきなり事故物件、このマンションの住民が怖い!

罰金を払わないで1日40万円の労役のほうがどう考えたってよくない?どういう仕組みになっているのだろう?

当社事務所(御成門駅)の近くでハイルーフがおける駐車場を常に探してはいるがまず空いてない

駐車料金も最低66,000円、下手したら80,000円なんてところもある。

港区のあたりは基本的に地価が高いから駐車場だと儲からない。だから供給自体が少ない。

ただ例外として機械式ロールーフ(155cm以下)だとなぜか空いている。

この辺で駐車場を借りるにはロールーフの車を買わないと止められないと思った方がいい

今、駐車しているところが遠いので近くで空くことを期待しています。

こちらのスイミングスクールは元々、1990年代の戦後最大の経済事件といわれているイトマン事件の舞台となった繊維商社イトマンの系列の企業であったという事実を今の人たちは知っているのだろうか?

ワンルーム分譲のデベロッパー杉山商事→イトマンに買収されて「イトマントータルハウジング」となったが今はどうなっているのだろう?

最近の建築物で建築確認、検査済証のない物件はほぼ皆無化と思っていたらそんなことはない平成14年築だとかの物件で「接道要件を満たしていませんので再建築できません」などと謳われて売っている物件があった。確認申請なしで普通に建築できてしまうこの行政のシステムはいったいどうなっているの?

確か2~3年前から不動産所有権移転登記申請時の固定資産評価証明書について添付(東京都23区、他の地域は未確認)が不要になっている。その代わり固定資産税都市計画税納税通知書のコピーの添付が必要。法務局に詳細を聞いたところ都税事務所に法務局から問い合わせをすればわかるようになっているとのこと。政府のデジタル化推進の一環なのか?少しでも手間を省くためこのような政策はより推進してほしい。

2023年10月よりインボイス制度が開始されるが1000万円以下の非課税事業者へ対しての事業用賃貸物件の家賃が段階的に概ね10年かけて消費税の税額控除が縮小されてしまうので注意が必要。

当然と言えば当然であるが誰もが不動産を買うときは安く購入したい。不動産を売る人は高く売りたい。なのでなかなかマッチしない。不動産仲介業は難しい!

本当にない!しかしその不動産に対する見方を変えればある意味、掘り出し物になる物件はある。不動産投資のセミナーで言っていることを鵜呑みにしていては良い不動産は見つからない!

投資物件の中で店舗、事務所物件は賃料が消費税課税対象なので賃料+消費税を当たり前だが借主さんからいただく。しかし貸主が年間売上1000万円以下の事業者であれば消費税を預っても納付する必要がない。益税となってしまう。個人レベルで課税対象の賃料だけで年間1000万円というのもなかなかいない。要するに住宅用に比べてて10%多く賃料が取れるので有利である。

ただ個人投資家でも狙えるお手頃価格の区分所有の店舗・事務所物件は流通量がかなり少なく簡単には購入できないと思われる。